Présentation

- : Community Manager

-

- : facebook réseaux sociaux Myspace community manager linkedin Économie

- : Ce blog est l'expression critique sous un angle ludique de différentes thématiques généralistes. Il offre de nombreux modules sur les réseaux sociaux, la stratégie digitales et autres sujets divers.

- Partager ce blog

- Retour à la page d'accueil

- Contact

Web discoveries

- Casino En Ligne Avec Retrait Immédiat

- Meilleur Casino En Ligne France

- Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne France

- Casino En Ligne Avis

- Meilleur Casino En Ligne Francais

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne

- Casino En Ligne

- Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne France

- Meilleur Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne Français

- Casino En Ligne

- Casinos En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne De France

- Casino En Ligne

- Casino Sans Documents

- Meilleur Casino En Ligne Francais

- Paris Sportif Tennis

- Paris Sportif Ufc Mma

- Nouveau Casino En Ligne

- Casino En Ligne Fiable

- Meilleur Nouveau Casino En Ligne

- Casino Bonus Sans Depot

- Casino En Ligne Retrait Immédiat

- Site Casino En Ligne

- Site Casino En Ligne

- Casino En Ligne Francais

- Nouveaux Casino En Ligne

- Siti Casino Online

- Olympe Casino Bonus

- Nouveau Casino En Ligne

Catégories

- METHODOLOGY (2)

- CONFERENCES (31)

- FOREX (127)

- EUROPEAN EQUITIES (650)

- INDEX (290)

- COMMODITIES (84)

- NETWORK (364)

- BONDS (18)

- US EQUITIES (9)

- Analyse Technique (23)

- Article économique (411)

- Ludique (166)

- SPREAD STRATEGY (44)

- GERMAN EQUITIES (7)

- BLOG MERITUM (29)

- BLOG - NOTES (55)

- PROFIL DE L'AUTEUR (2)

- Track Visit / Fréquentation du BLOG, classement (15)

- SITE INCONTOURNABLE (29)

- La puissance du réseau LINKED IN (3)

- AUTHOR' S BRAIN / Capacités neuronales de l'auteur (1)

- LES GAGNANTS DE LA SEMAINE (1)

- Vos articles préférés / keep yourself informed (15)

- CULTUREL (400)

- EASYBOURSE (58)

- EASYBOURSE UK (7)

- ZONE INTERDITE (11)

- La Nouvelle STAR (14)

- INTERVIEW (17)

- INTERVIEW (10)

- POLITIQUE (92)

- Billet d'humeur politique (102)

- Article de Presse (49)

- Le mot du Président du Club HEC Finance (35)

Calendrier

Liens

Recommander

Recherche

Le mot du Président du Club HEC Finance

OU EN SOMMES-NOUS

DANS LES REFORMES

DU SYSTEME FINANCIER INTERNATIONAL ?

Que ce soit le G20, le G7, les institutions européennes ou les différents Etats, le sujet du jour reste bien : « les réformes à apporter au système

financier mondial ». D'où la question qui en résulte : Avons-nous progressé sur la voie de la refonte de ce système ?

Dans le domaine de la régulation financière, les avancées sont finalement assez faibles. Au niveau américain, le programme proposé par le Président Obama, le 17 juin, introduit peu de changements notables. La supervision bancaire, au sens large,

reste disséminée entre une multitude d'institutions : la Réserve Fédérale, le Conseil des Superviseurs (présidé par le Secrétaire au Trésor Tim Geithner), la FDIC (Fedral Deposit Insurance

Corp), la FHFA (Federal Housing Finance Agency) et, une nouvelle autorité, le National Bank Supervisor, résultant de la fusion de l'OCC (Office of the Comptroller of the Curency) et de

l'OTS (Office of Thrift Supervision). De même la supervision des marchés reste éclatée ; entre la SEC (Securities and Exchange Commission) et la CFTC (Commodity Futures Trading Commission).

On conçoit bien qu'il sera assez facile, pour les banques qui le voudront, de se faufiler entre les diverses juridictions, dont les frontières restent en général floues. La seule véritable

innovation dans ce réseau de régulateurs réside dans la création annoncée de l'Agence de Protection des Consommateurs, destinée à gérer les relations entre les établissements financiers et les

acheteurs de produits financiers, cartes de crédit, etc ; son absence avait fait cruellement défaut, lors de la mise en place des mécanismes qui ont mené à la crise des

« subprimes ».

En ce qui concerne l'Europe, la divergence des intérêts nationaux (entre les Britanniques et le Continent) explique les

difficultés à établir une autorité « supranationale » de régulation financière. Finalement, les Européens ont opté pour une solution « minimale » où la coordination des

efforts de régulation sera attribuée à une «émanation des banques centrales nationales » mais pas à la banque Centrale Européenne, compte-tenu de l'opposition du Royaume-Uni (et donc des

acteurs londoniens) à toute férule trop ferme.

En ce qui concerne les autres propositions de réformes communément admises, la communauté internationale a relativement peu avancé. En ce qui concerne le

renforcement des contrôles sur les paradis fiscaux, il y a beaucoup de discours, mais encore peu de résultats tangibles. Certes le Luxembourg

(membre de l'union Européenne) ou la Suisse (non-membre) ont accepté de limiter de facto le principe sacro-saint du « secret bancaire », en cas d'évasion fiscale avérée, mais les

modalités pratiques restent à définir. De toutes façons, 2 des grandes puissances occidentales du Groupe des 7 restent en fait réticentes à aller plus loin : la Grande-Bretagne, parce

qu'elle protège de nombreuses principautés issues du Commonwealth qui ne survivent que grâce aux transferts de fonds à dimension fiscale (Petites Antilles, Iles Anglo-Normandes, etc), sans

oublier Londres, place offshore N°1.Quant aux Etats-Unis, ils disposent avec l'Etat du Delawaere, d'un paradis fiscal domestique, largement utilisé par leurs entreprises.

Pour ce qui est des sujets plus techniques, telles que la supervision des marchés de -gré-à- gré de produits

dérivés, les progrès sont très lents, compte-tenu de la complexité du dossier.

En fait, il est difficile d'améliorer la transparence des contrats déjà existants (les encours sont pourtant considérables, se montant à plus de 600 trillions de dollars !). Pour les

nouveaux contrats, leur enregistrement et leur compensation à travers des marchés organisés (bourses de commerce) apparaît effectivement souhaitable, mais ardu, dans la mesure où ces contrats ne

sont pas « standardisés » et donc peu « fongibles ».

Quant aux agences de notation, leur conflit d'intérêt potentiel subsiste (elles sont payées par leurs clients, les

émetteurs). Pour qu'elles soient plus indépendantes, il faudrait qu'elles soient rémunérées par les investisseurs (ce qui semblent difficile) ou des organismes internationaux (par exemple le

FMI). Tout reste à faire. Même chose, en ce qui concerne la réglementation des « hedge funds ». Comme la plupart d'entre eux sont

immatriculés dans des paradis fiscaux, les moyens de contrainte s'avèrent limités. De toutes façons, le sujet apparaît moins brûlant, puisque leur nombre est en constante diminution depuis le

début de l'année (on estime que près d'un tiers des « hedge funds » pourrait avoir disparu, à la fin de 2009).

On constate donc qu'il y a encore « beaucoup de pain sur la planche », alors que certains banquiers (surtout américains) brûlent de reprendre le fil de

leurs mauvaises habitudes, en reprenant leur liberté, face aux Pouvoirs Publics.

Bernard MAROIS

Professeur Emérite HEC

Président, Club Finance HEC

LE LIBÉRALISME ÉCONOMIQUE EST-IL

DEPASSÉ ?

Tout d'abord, il est indispensable de rappeler

les principes de base du libéralisme économique, au nombre de 6 :

- - propriété privée des moyens de production;

- - liberté d'entreprendre;

- - libre échange, au niveau international;

- - libre concurrence et, donc, lutte contre les monopoles;

- - existence d'un cadre juridique clair et stable;

- - présence de règles du jeu identiques pour tout le monde.

Les détracteurs de ce système ont tendance à pointer du doigt les dérives du système : le libre-échange devenu »mondialisation » et prétexte à délocalisation industrielle et à « concurrence déloyale » ; la libre-concurrence assimilée au « droit du plus fort », donc la « jungle » ; et la liberté d'entreprendre qui aboutirait à accroître « les inégalités. Depuis la chûte du communisme, personne n'ose plus contester la propriété privée, comme source de création de richesse sauf en cas de mauvaise gestion avérée (cf. le secteur bancaire, où le terme de « nationalisation » a retrouvé de son lustre !).

Pourtant la crise financière actuelle n'est pas la conséquence du libéralisme, mais résulte plutôt d'une perversion des règles de ce système, dans la mesure où ce sont les Pouvoirs Publics américains qui sont intervenus pour modifier ces règles du jeu : le gouvernement fédéral a abrogé les règlementations bancaires prudentielles qui encadraient les banques d'affaires, autorisé le développement des crédits « subprimes » au lieu de construire des logements sociaux pour les ménages défavorisés (et donc insolvables) et favorisé l'oligopole bancaire mené par « les investment banks » (dont les membres les plus éminents fréquentent les hautes sphères gouvernementales, voire les agences de régulation !).

Par ailleurs, au niveau international, la libéralisation des échanges s'est accomplie, sans que les acteurs soient mis sur un pied d'égalité, du point de vue des contraintes juridiques et sociales : ainsi les produits chinois ne supportent pas les mêmes règles, en matière de droit du travail, de normes de qualité ou de « traçabilité environnementale » que des produits similaires européens, japonais ou américains : la présence de règles du jeu identiques pour tout le monde n'est donc pas respectée.

Si l'on dresse un rapide bilan de l'émergence du libéralisme économique, après 1945 (et surtout après1980), on constate qu'il a permis de faire sortir plus d'un milliard d'individus de la misère (n'oublions pas que les famines en Chine ont fait plus de 10 millions de morts sous le gouvernement de Mao-Tsé-Toung). Des pays comme le Japon ou la Corée du Sud, qui étaient encore des économies « archaïques » en 1945 ont rejoint progressivement l'OCDE. L'Inde ou le Brésil sont en train de suivre ces exemples. Globalement, la croissance du PIB mondial a largement dépassé les taux en vigueur aux siècles précédents. Il en est de même du commerce international et des investissements étrangers.

Par conséquent, malgré toutes ses imperfections : existence de « cycles » séparés par des crises à répétition, difficultés à résorber les inégalités, le libéralisme économique a réussi à apporter la prospérité (calculée en PIB per capita) à un maximum d'individus, et à faciliter l'émergence d'économies représentant un tiers de l'humanité, depuis la Seconde Guerre Mondiale (successivement Japon, Corée du Sud, Chine, Inde, Russie, Brésil, Europe de l'Est). Il a clairement démontré sa supériorité face aux modèles précédents du pré-capitalisme (système féodal) ou du capitalisme industriel (cf. les taudis ou le travail des enfants, au XIX ème siècle) et, bien sûr, du collectivisme à la soviétique, qui s'est effondré dans les années 80, partout dans le monde.

Ce qui n'empêche pas d'examiner régulièrement les « règles du jeu » de ce système, afin de les améliorer, à l'occasion justement des crises périodiques qu'il est amené à subir.

Bernard MAROIS

Professeur Emérite HEC

Président du Club Finance

LES ENTREPRISES FRANÇAISES FACE AU DEVELOPPEMENT DURABLE

Lors du petit-déjeuner de présentation du rapport : « Développement Durable et Performance », réalisé par le Club Finance HEC en partenariat avec La Poste, un certain nombre de commentaires intéressants ont été émis concernant les stratégies élaborées par les entreprises, pour concilier les contraintes de rentabilité, d’une part et les objectifs de développement durable, d’autre part.

Une typologie des comportements adoptés par celles-ci peut être facilement dressée. Il y a d’abord les entreprises qui ont privilégié une stratégie défensive : le moins de développement durable possible, tout en respectant les règlementations en vigueur, de façon à ne pas perturber leur « business model » traditionnel. Ensuite, on peut identifier les entreprises qui utilisent le développement durable comme un alibi, profitant de cette opportunité pour optimiser leur communication extérieure (ce qu’on appelle le « greenwashing »).

Enfin, il existe des sociétés qui considèrent le développement durable comme un vecteur important dans la création de valeur (par exemple, à travers des projets adossés à des « greentech » ou « des cleantechs », tels que la voiture électrique, l’éolien, le service à la personne ou le recyclage).

Les facteurs explicatifs du choix d’une politique de développement durable sont au nombre de quatre : le secteur industriel (une entreprise appartenant à l’industrie lourde ne réagira pas de la même façon qu’une société de service) ; la cotation en bourse (qui implique de publier chaque année un rapport environnemental ) ; la taille (et donc les moyens financiers d’une véritable politique de Développement Durable) ; la culture d’entreprise (qui inclut également l’histoire passée de la société , ainsi que le profil de ses dirigeants).

En terme d’organisation interne, la plupart des firmes doivent arbitrer entre, d’un côté, les initiatives du Directeur du développement durable, qui raisonne globalement, surveillant un « tableau de bord » essentiellement qualitatif recouvrant les trois éléments constitutifs de ce Développement Durable, à savoir : environnement, capital humain (ou social) et gouvernance, et, de l’autre côté, le Directeur Financier, qui doit intégrer les contraintes du développement durable, en tant qu’externalités, dans des procédures d’évaluations de la rentabilité des divers projets d’investissement, traduites en termes qualitatifs. En général, la Direction Générale joue le rôle d’arbitre, en attendant que le Conseil d’Administration s’intéresse à son tour à ces problématiques (pour l’instant, les entreprises françaises qui ont créé un comité spécialisé sur le développement durable au sein du Conseil d’Administration, se comptent sur les doigts d’une seule main). Enfin, notons que l’on commence à voir les actionnaires poser des questions relatives au développement durable en assemblées générales, ce qui devrait accélérer le processus de généralisation de l’examen de ce sujet par les Conseils d’Administration.

En termes d’opérations, les entreprises comportent désormais trois domaines concernés par le développement durable. En premier lieu, il y a les activités dites « classiques », pour lesquelles le développement durable n’est qu’un facteur parmi d’autres (ainsi, par exemple, la construction d’une nouvelle cimenterie ne pourra se concevoir qu’en prenant en compte le problème des rejets et de la pollution y afférente, en tant qu’un des éléments de coût du projet). En second lieu, on mentionnera les activités « nouvelles » dont le développement durable est la « raison d’être » (ainsi les projets adossés à l’énergie solaire ou à l’immobilier « durable »). Enfin, beaucoup d’entreprises développent un secteur considéré comme non lucratif, tel que les activités de mécénat ou de philanthropie, qui ont souvent pour objet d’améliorer l’image ou la réputation de l’entreprise, dans des proportions impossibles à quantifier précisément.

Avec beaucoup de pragmatisme, les entreprises françaises s’efforcent de concilier deux approches : d’une part, le modèle de croissance capitaliste néo-libéral (qui préconise la maximisation des profits) et d’autre part, le modèle « écologiste » qui s’appuyant sur l’objectif de préservation des ressources naturelles, propose un développement plus équilibré de notre planète. Chacune à leur manière (car les stratégies pour y parvenir sont, comme nous l’avons indiqué précédemment, multiples et variées), les sociétés essayent de trouver le meilleur cheminement vers cet équilibre.

Bernard Marois

Professeur Emérite HEC

Président Club Finance

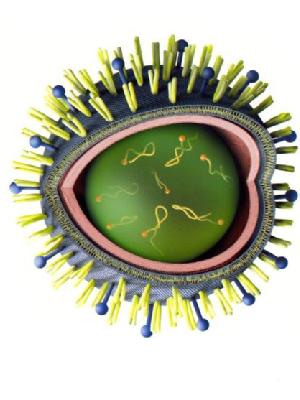

VERS UNE NOUVELLE EPIDEMIE :

LA GRIPPE « FINANCIERE »

Les principales caractéristiques d’une épidémie est d’être à la fois soudaine (difficile à prévoir) et contagieuse (à dimension mondiale). Ainsi en fut-il de la grippe « aviaire » (en 2007) ou de la grippe « porcine » (il y a quelques semaines).

Une comparaison s’impose alors avec les crises financières, souvent mal anticipées et malaisées à limiter dans l’espace, malgré les théories diverses de « décorrélation » évoquées par les analystes.

La prochaine « épidémie » financière pourrait bien se déclencher prochainement avec les CDS (Credit Default Swaps), en tant que « virus de contamination ». En effet , sur les 680 000 milliards de dollars d’encours de produits dérivés actuellement enregistrés au niveau international, les CDS représentent plus de 38 000 milliards, selon les chiffres fournis par l’ISDA ( International Swaps & Derivatives Association). Certes, le montant à risque (c'est-à-dire, des encours susceptibles de faire l’objet de défaut de paiement) est beaucoup moins élevé, compte- tenu des nombreuses opérations de revente visant les mêmes contrats. Toutefois, en raison de l’opacité totale de ces opérations, la fourchette statistique est très large : entre 4 000 et 1 500 milliards de dollars ! Il faut savoir que la faillite d’AIG est en grande partie liée à ces CDS, à travers la filiale AIG Financial Products : 150 milliards se sont évaporés en quelques semaines.

D’une façon similaire, Lehman Brothers avait aussi été un acteur important de ce marché. La croissance des encours de CDS a été exponentielle : 1 500 milliards en 2002 (à l’époque, le taux de défaut n’était que de 10.7%). Aujourd’hui, alors que les montants se rapprochent du chiffre de 40 000 milliards (certains affirment même qu’on est proche de 60 000 milliards de dollars), 40% des CDS vendus concernent des sociétés ou des titres cotés comme « spéculatifs » ! , donc susceptibles de faire défaut plus facilement.

Et ce n’est pas tout. En plus de l’opacité des opérations, les CDS aboutissent à une dissémination totale du risque. En effet, les banques acheteuses de CDS (donc de couverture du risque) ont trouvé des vendeurs dispersés dans le monde entier : « hedge funds », fondations, SICAV spécialisées, assureurs, qui en cas de défauts de paiement généralisés se retrouveront inévitablement en faillite. Qui plus est, les banques ont crée de nouveaux instruments financiers, les CDO (Collateral Debt Obligations) synthétiques, adossés à leurs contrats de CDS et vendus à des investisseurs du monde entier. Si bien que plus personne ne sait qui porte véritablement le risque de défaut ! Même les banques qui utilisaient les CDS et CDO synthétiques, pour se débarrasser du risque, tout en gardant les créances (donc aussi les revenus y afférents) se rendent compte qu’elles ont récupéré une partie de ces risques à travers des filiales d’asset management. Même des collectivités locales ont acheté ce type de produit, sur les conseils de leur banquier favori.

Que faire pour conjurer cette possible épidémie ? Peu de choses peuvent être entreprises pour juguler les risques liés aux CDS et CDO synthétiques déjà existants (il faudrait commencer par identifier la chaîne des milliers d’intervenants compromis dans ces transactions). Quant aux opérations nouvelles ; elles devraient être enregistrées sur des marchés organisés, d’une part, et être garanties par des dispositifs appropriés (dépôt de garantie, appels de marge, fonds propres supplémentaires), d’autre part. Encore faut-il modifier les règlementations bancaires dans ce sens, ce qui prendra du temps, face aux lobbys des banques qui veulent se garder ce marché juteux.

Espérons qu’entre-temps, l’épidémie n’aura pas fait exploser tous ces beaux projets de réglementation. Dans ce cas, on ne pourra plus invoquer le principe de

« mutualisation » des risques, à la base de la création des CDS et des CDO synthétiques, mais assister, avec effroi, « à la contamination irrésistible » de tout le système

financier mondial par le « virus CDS-CDO ».

Bernard MAROIS

Professeur Emérite HEC

Président Club Finance

LA DERIVE DES FINANCES

DES COLLECTIVITES LOCALES (suite)

Mon collègue, Didier PENE, a fait part d’un certain nombre de remarques intéressantes, lors de son « droit de réponse » à mon dernier article et m’amène à préciser quelques points utiles à la compréhension de ce débat sur « les finances publiques et le modèle français ».

Premièrement, s’il est vrai que la dotation de fonctionnement accordée par l’Etat aux régions tend à stagner (0.8% en 2009), dans le même temps, l’augmentation des dépenses des collectivités locales explose et dépasse allègrement le taux de croissance moyen français.

En conséquence, ce sont les impôts locaux qui augmentent, sans aucune retenue : hausse de la pression fiscale de 20% dans les départements et de 36% dans les régions, en seulement 5 ans !! Rien qu’en 2009, on dépasse les 5%, avec des pointes à 15% dans certaines villes (Nice), la hausse moyenne des départements se situant à 6.2%. Sans compter les augmentations aberrantes, constatées ici ou là : + 47% pour l’impôt foncier à Paris, + 56% pour l’ensemble des impôts locaux à Pont -St- Esprit (Gard).

A cette « gabegie », on peut rajouter les excès désormais connus de certaines villes (Saint Etienne, Laval) ou départements (Seine Saint-Denis) qui ont souscrit à des crédits « subprimes » américains, à travers des fonds de CDO ! Le « résultat des courses », c’est que la dépense publique totale française, avoisine les 55%, soit 6 à 7 points de plus que la plupart des autres pays industrialisés.

Venons-en maintenant au deuxième argument de notre collègue Didier PENE. Il indique, à juste titre, que l’économie française connaît des bas et hauts de cycle atténués, en regard de ceux des pays anglo-saxons, dont la philosophie libérale favorise des croissances plus élevées, mais également des crises plus fortes. Ce n’est que partiellement vrai. Certes, la France dispose des « stabilisateurs sociaux », très utiles en période de récession ; mais, inversement, notre pays est en général plus lent à sortir d’une crise et le rebond est plus faible.

En outre, selon une étude de Barclays Capital, en 8 ans (2001-2009) et, malgré deux crises (les dot.coms en 2001 et la récession actuelle), les Etats-Unis ont vu leur PIB réel progresser de 15% et la Grande-Bretagne de 12%, alors que la France atteint seulement 9%. On retrouve à peu près les mêmes chiffres, si on raisonne en PIB per capita.

Le véritable choix réside donc : entre un capitalisme dynamique, mais plus inégalitaire (le modèle libéral anglo-saxon) ou un capitalisme légèrement « léthargique », mais plus « égalitariste » (modèle « continental »), dans lequel l’Etat procède à une redistribution des richesses, mais souffre d’obésité (on sait, par ailleurs, que la productivité des services publics est largement inférieure à celle du secteur privé).

A plus long terme, c’est accepter, que la France continue à régresser, en comparaison avec les pays adeptes du libéralisme économique, tout au moins en terme de PIB.

Mais peut- être que cet indicateur doit être mis au rancart, au profit d’un autre indice, tel que « le bonheur par habitant » (pour lequel la France est probablement mieux dotée). Le problème, c’est qu’un tel indicateur est très difficile à mesurer et donc il est mal aisé d’en faire un objet de politique économique.

Bernard MAROIS

Professeur Emérite HEC-Paris

Président Club Finance

« LA MONDIALISATION »

A LA CROISEE DES CHEMINS

En cette période de crise financière et économique, la mondialisation est vivement critiquée par beaucoup d’observateurs, dans la mesure où elle serait responsable de nombreuses « délocalisations » vers les pays émergents, source d’un chômage accru.

Rappelons d’abord que la mondialisation est une conséquence directe de la liberté des échanges, généralisée à la suite des grandes négociations internationales en

faveur du libre-échange, qui se sont déroulées régulièrement depuis 1945(Kennedy Round, Tokyo Round, Uruguay Round, « Cycle de Doha », etc).

Plus conceptuellement, le libéralisme commercial s’appuie sur la « théorie des avantages comparatifs » élaborée

par David Ricardo, au début du dix-neuvième siècle. Selon cette théorie, un pays à intérêt à développer la production des biens dans lequel il est

comparativement le plus efficace. L’auteur prend un exemple bien connu à l’époque : le Portugal va se spécialiser dans la fabrication du porto et la Grande-Bretagne des draps et vêtements en

laine et ils vont s’échanger ces produits, bien que la production soit moins onéreuse pour ces deux biens au Portugal (mais c’est le porto dans lequel le Portugal a le plus grand avantage

comparatif et ce pays renoncera à manufacturer des tissus en laine, même si le coût de production y est moins élevé qu’au Royaume- Uni, car il est plus intéressant de se spécialiser dans les biens pour lesquels on est le plus efficace).

La théorie de la spécialisation industrielle (mise en évidence par Ricardo), accompagnée d’une liberté des échanges, qui permet de vendre ses produits nationaux contre d’autres

produits importés de l’étranger, a trouvé une application concrète, à la suite des accords de libre-échange signés par les principaux pays industrialisés de l’époque (entre 1850 et 1870) :

l’économie mondiale a alors connu une période relativement faste.

Inversement, à la suite de la crise de 1929, les pays développés ont opté pour des politiques protectionnistes qui ont accéléré la dépression et ont abouti à la Seconde Guerre Mondiale. De la même manière, le retour progressif au libre-échange entre 1945 et 1975 a soutenu une période de croissance exceptionnelle (les « Trente Glorieuses » en France). Sur de longues périodes, le taux de progression du commerce international et des investissements à l’étranger a largement dépassé le taux de croissance du PIB mondial et contribué fortement à l’augmentation de celui-ci.

Cependant la crise a mis en lumière des éléments de « concurrence déloyale » (qui bien

sûr, existaient déjà auparavant, mais gênaient moins, lorsqu’on était en période d’expansion).

On peut citer, à titre d’illustration : l’absence de protection sociale dans les pays émergents (normes de sécurité insuffisantes, salaires dérisoires, non-syndicalisation,

etc), aggravée par un cadre réglementaire souvent archaïque ; l’interventionnisme des Etats, à travers des dispositifs de subventions (agriculture, par exemple) ou des financements

discriminatoires ; un certain « dumping » fiscal. La tentation serait de vouloir y répondre, à travers des mesures protectionnistes (application de droits de douane dérogatoires, lutte contre les délocalisations,

campagne en faveur de l’achat des produits « nationaux », etc). Avec le risque, très réel, de voir apparaître des règlementations équivalentes dans les autres pays, et, donc,

progressivement, des surenchères dans l’établissement de barrières protectionnistes et des politiques de représailles, comme en 1933 (à la suite de la conférence de Washington).

Il est certainement plus constructif de laisser jouer les mécanismes de rééquilibrage automatique et ainsi la Chine, compte-tenu de l’augmentation de son niveau de vie, va voir ses coûts de production exploser, tout en étant obligée de financer des mesures

anti-pollution, d’améliorer les normes de qualité et de construire un véritable système de protection sociale.

De ce fait, on commence à constater des phénomènes de « relocalisation ». On peut évidemment transposer cette analyse à la plupart des pays émergents, réputés être « à

bas salaires » : Inde, Roumanie, Brésil, etc…

Pour conclure, il faut garder en tête que le nombre d’emplois perdus à cause de délocalisations (d’ailleurs moins importantes que ce que racontent les médias en général) est largement inférieur aux nouveaux emplois créés par la mondialisation (recrutement dans des sociétés exportatrices, expatriation dans des filiales étrangères de sociétés françaises), même s’il est vrai que ce différentiel tend à diminuer en période de crise. La mondialisation demeure donc globalement positive pour notre économie.

Bernard MAROIS

Professeur Emérite à HEC

Président du Club Finance

Articles récents

- e-Réputation : protégez-vous !

- Première biographie numérique enrichie

- XING emboîte le pas de Viadéo

- uDiversal: le réseau professionnel de l'innovation sociale

- Lancement du Premier réseau de l'innovation sociale

- VIADEO prend exemple sur LinkedIn

- 8ème conférence CED Hanploi : Emploi et Handicap

- Why is my Digital impact important?

- Les DRH relèvent les défis de la révolutions numérique!

- INVITATION conférence Hi TEAM :"VIADEO, Linkedin: que choisir? & Construire son réseau réel"

Profil

- ReaClic

-

- Homme

- 07/05/1962

- réseaux sociaux network networker branding réseaux sociaux professionnels

- CV Digital: http://www.louis-serge-real-del-sarte.com/ Consultant en Réseaux Sociaux d'Entreprise Octobre 2009 à Janvier 2010: rédaction d'un ouvrage sur 'Les Réseaux Sociaux en ligne sur Internet' aux éditions Alphée distribué au premier

Archives

- novembre 2013 (6)

- octobre 2013 (3)

- septembre 2013 (2)

- juillet 2013 (1)

- juin 2013 (4)

- mai 2013 (8)

- mars 2013 (2)

- février 2013 (2)

- janvier 2013 (1)

- décembre 2012 (1)

- novembre 2012 (1)

- octobre 2012 (11)

- septembre 2012 (5)

- août 2012 (2)

- juillet 2012 (7)

- juin 2012 (4)

- mai 2012 (2)

- avril 2012 (2)

- mars 2012 (7)

- février 2012 (7)

- janvier 2012 (19)

- décembre 2011 (15)

- novembre 2011 (36)

- octobre 2011 (14)

- septembre 2011 (18)

- août 2011 (11)

- juillet 2011 (11)

- juin 2011 (30)

- mai 2011 (24)

- avril 2011 (5)

- mars 2011 (22)

- février 2011 (16)

- janvier 2011 (1)

- décembre 2010 (2)

- novembre 2010 (8)

- octobre 2010 (4)

- septembre 2010 (7)

- août 2010 (2)

- juin 2010 (7)

- mai 2010 (8)

- avril 2010 (5)

- mars 2010 (2)

- février 2010 (2)

- janvier 2010 (4)

- décembre 2009 (1)

- novembre 2009 (4)

- octobre 2009 (1)

- septembre 2009 (3)

- août 2009 (4)

- juillet 2009 (14)

- juin 2009 (12)

- mai 2009 (8)

- avril 2009 (11)

- mars 2009 (20)

- février 2009 (15)

- janvier 2009 (34)

- décembre 2008 (19)

- novembre 2008 (18)

- octobre 2008 (27)

- septembre 2008 (28)

- août 2008 (20)

- juillet 2008 (24)

- juin 2008 (22)

- mai 2008 (20)

- avril 2008 (39)

- mars 2008 (11)

- février 2008 (29)

- janvier 2008 (14)

- décembre 2007 (16)

- novembre 2007 (33)

- octobre 2007 (38)

- septembre 2007 (26)

- août 2007 (46)

- juillet 2007 (11)

- juin 2007 (83)

- mai 2007 (131)

- avril 2007 (73)

- mars 2007 (107)

- février 2007 (45)

- janvier 2007 (37)

- décembre 2006 (32)

- novembre 2006 (71)

- octobre 2006 (55)

- septembre 2006 (92)

- août 2006 (138)

- juillet 2006 (114)

- juin 2006 (253)

- mai 2006 (195)

- avril 2006 (54)

- mars 2006 (82)

- février 2006 (161)

- janvier 2006 (227)

- décembre 2005 (82)

- novembre 2005 (135)

- octobre 2005 (58)

- septembre 2005 (23)

- août 2005 (1)

- juillet 2005 (1)

- mai 2005 (1)

- avril 2005 (29)

Commentaires